ラッセル関係電子書籍一覧 |

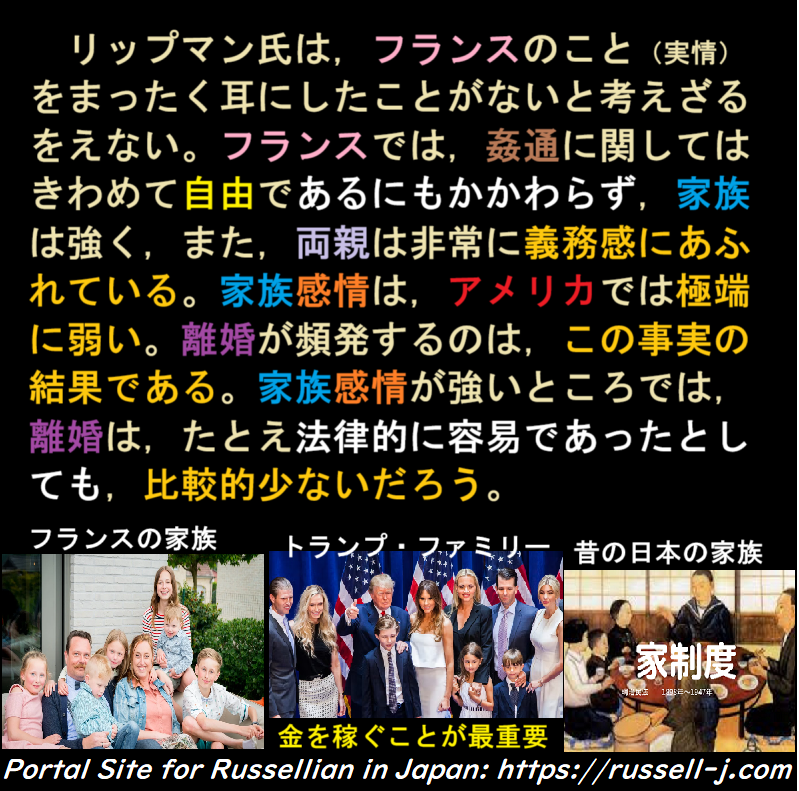

リップマン氏は,フランスのこと(実情)をまったく耳にしたことがないと考えざるをえない。フランスでは,姦通に関してはきわめて自由であるにもかかわらず,家族は強く,また,両親は非常に義務感にあふれている。家族感情は,アメリカでは極端に弱い。離婚が頻発するのは,この事実の結果である。家族感情が強いところでは,離婚は,たとえ法律的に容易であったとしても,比較的少ないだろう。

One must suppose that Mr. Lippmann has never heard of France, where the family is strong, and parents very dutiful, in spite of an exceptional freedom in the matter of adultery. Family feeling is extremely weak in America, and the frequency of divorce is a consequence of this fact. Where family feeling is strong, divorce will be comparatively rare, even if it is legally easy.

Source: Bertrand Russell: Marriage and Morals, 1929

More info.:https://russell-j.com/beginner/MM16-140.HTM

<寸言>

** ChatGPT への質問

日本及び日本人はアメリカの影響を、特に経済分野において強く受けており 「アメリカがくしゃみをすると日本が風邪をひく」と言われています。日本人は、日々アメリカに関する情報を大量に受け取っていますので、アメリカやアメリカ人についてよく知っていると思っているのではないでしょうか? 本当にそうでしょうか?

たとえば、「本日のラッセルの言葉」のなかの一文「アメリカにおいては家族感情がきわめて弱い(Family feeling is extremely weak in America)」という一文を読んでどう思うでしょうか? アメリカ人は家族愛が強いのでラッセルの主張はおかしいと思った人は、アメリカ人そのもの(考え方や感情)についてはそれほど理解していないということにはならないでしょうか?

そう感じたので、ChatGPTと対話してみました。

「本日のラッセルの言葉」:*** ChatGPTからの応答

リップマン氏は,フランスのこと(実情)を耳にしたことがないと考えざるをえない。フランスでは,姦通に関してはきわめて自由であるにもかかわらず,家族は強く,また,両親は非常に義務感にあふれている。家族感情は,アメリカでは極端に弱い。離婚が頻発するのは,この事実の結果である。家族感情が強いところでは,離婚は,たとえ法律的に容易であったとしても,比較的少ないだろう。

この文章は、日本人がアメリカに強く影響を受けているにもかかわらず、アメリカ社会やアメリカ人の考え方・感情について本当に理解しているのかという問いを投げかけています。そしてその例として、バートランド・ラッセルの「アメリカにおいては家族感情がきわめて弱い(Family feeling is extremely weak in America)」という言葉を取り上げています。

まず、ここで指摘されている「家族感情が弱い」という主張は、多くの日本人にとって意外に感じられるかもしれません。日本人は、アメリカの映画やドラマ、報道などを通じて「家族を大切にする」アメリカ人の姿に触れており、たとえばサンクスギビングやクリスマスに家族が集まるシーン、親が子どもの学校行事に積極的に関わる様子などから、「家族愛が強い国」というイメージを持っている人も少なくないでしょう。

しかしラッセルは、姦通に寛容であるにもかかわらず家族の絆が強いフランスと対比することで、アメリカの家族関係の希薄さを批判的に指摘しています。離婚率の高さをその根拠として挙げており、単なる形式的な「家族イベント」や「親切さ」ではなく、家族間の深い義務感や感情的な結びつきといった「本質的な家族感情」が弱い、というニュアンスで語っているのです。

この指摘は、文化の違いを表面的に捉えて理解した気になってしまう危険性を浮き彫りにしています。ラッセルの発言はやや断定的に過ぎる面もありますが、重要なのは「自分が知っていると思っている相手の文化や感情の本質は、本当に理解されているのか?」という自省的な問いです。

したがって、この文章は、アメリカに関する情報を大量に受け取っているにもかかわらず、実際にはステレオタイプや印象論にとどまっているのではないか、という警鐘を鳴らしているといえるでしょう。